【イベントレポート】社員が自律的に楽しく働くチームをつくるには~楽しく働くための組織文化と福利厚生~

2025年3月17日、インフォバーン組織文化デザイン事業部は、企業の組織文化のデザインと醸成をサポートする事業の一環として、株式会社HQの事業開発部部長の稲垣亮太氏をゲストに迎え、「社員が自律的に楽しく働くチームを作るには~楽しく働くための組織文化と福利厚生~」をテーマにトークイベントを開催しました。同事業部の西原雄一との対談形式で、これからの時代における福利厚生制度のあり方について、具体的な事例を交えながら参加者とともに議論を深めました。

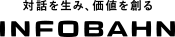

組織文化の3つのレベル

イベントの冒頭で、西原はエドガー・H・シャインの著書「企業文化 改訂版: ダイバーシティと文化の仕組み」に書かれている「組織文化の3つのレベル」を紹介しました。

まずはレベル1として「文物(人工物)」があり、これは企業理念、ロゴ、戦略、社内行事、組織体制など、目に見える組織構造や手順といった観察可能な要素を指します。

次にレベル2として「標榜される価値観」があります。これは戦略目標や哲学を含み、社内コミュニケーション、組織の雰囲気、人間関係などの議論の余地があるソフト要素で構成されています。これらはレベル1の背景となる要素と考えられます。

最後に、レベル3として「背後に潜む基本的仮定」があります。これは一般的に「組織文化」として認識される要素で、組織の大半が無意識に受け入れ、疑問を持たない価値観や行動、判断の基準となる信念、認識、思考、感情などを指しています。

「福利厚生制度」はレベル1に位置づけられるものですが、レベル3まで幅広く影響を及ぼすと西原は語りました。

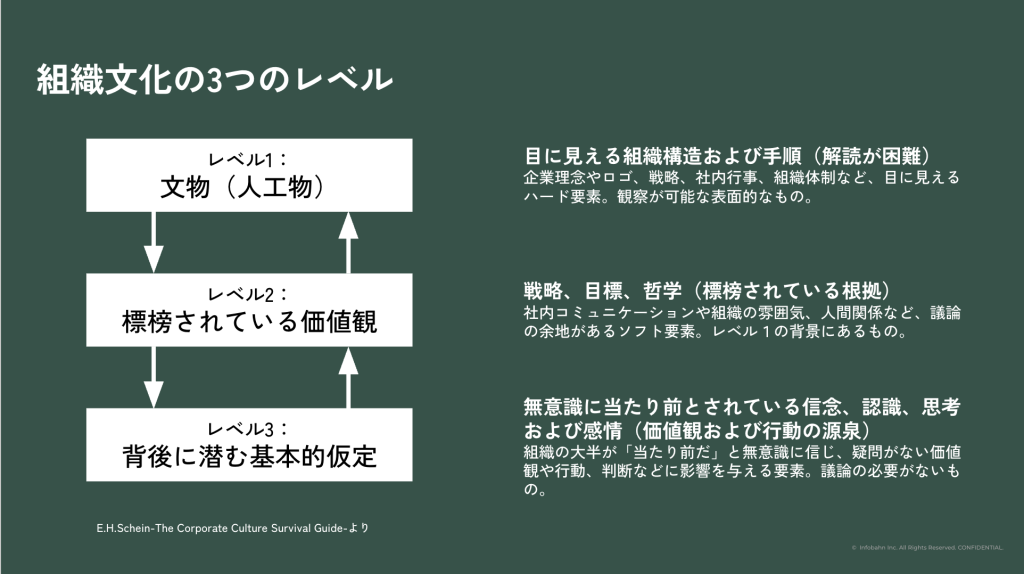

組織文化と制度の関係

次に、西原は『制度と文化』という書籍に示されている組織文化と制度の関係性について触れました。下図に示された組織と制度の関係は個人、組織、制度という3つの要素で構成されており、組織の中に個人が内包される一方で、「制度が組織の外側に位置する」という定義がなされています。

西原は、個人と組織、組織と制度の間にはそれぞれ関係性があり、個人は組織に対して同調的な対応をし、組織に同化していく一方で、組織は個人に対して組織文化への同化を促す無言の圧力をかけていると指摘しました。また、組織と制度の間にも相互作用があり、組織は制度に対して同調的に対応し、制度は組織に対して統括力を持っているとされています。

以降の議論は、このスライドを起点として展開されました。

働き方の変化に伴う福利厚生の変化

まず、稲垣さんは福利厚生制度の歴史的な変遷について解説しました。1920年代、日本の工業化が進む中で、企業は従業員の生活を支えるために医療施設や社員寮を整備しました。高度経済成長期には保養所や運動施設が充実しましたが、平成に入るとバブル経済崩壊後のコスト削減により多くが廃止されました。このように福利厚生制度は古くからある制度です。

現在ではその役割が大きく変化し、「人的資本経営」の実践手段としても位置付けられ、人事戦略や労務施策の一環として重要なポジションを担っています。具体的には、企業の生産性向上のための手段としての活用、従業員へのメッセージ伝達ツール、そして採用や従業員の定着に寄与する重要施策として機能しています。

西原は「例えば、昭和の時代には、企業が実業団野球チームを持ち、従業員が一丸となって応援に行くことで企業への一体感を醸成していました。令和ではその形を変え、企業がスポーツクラブのスポンサーとなり、従業員がそのクラブを応援することで、クラブの取り組みと自社のパーパスを結びつけ、スポンサーシップを通じて社内の一体感を醸成する事例が見られます」と実例を挙げ、組織文化を定着させる施策も変化していると語りました。

従業員体験を重視した新しいアプローチ

近年、福利厚生制度は転換期を迎えています。稲垣さんによると、従来型の「特典や娯楽の提供」といった一方的なアプローチから、従業員の成長とウェルビーイングに注目した「従業員体験」重視の施策へ移行しているとのことです。この変化は、ライフスタイルの多様化や働き方改革、テクノロジーの進展によって加速しています。

企業は単なる福利厚生の提供者としてではなく、従業員の成長とキャリア実現のパートナーとしての役割を担うようになってきました。その結果、従業員体験の質を高めるための包括的なサポート体制の構築が重要視されています。とくに、以下の領域での取り組みが注目されています。

自律的な組織文化を育むための福利厚生の活用

また、従来の一律的な福利厚生制度から、個人が必要なサービスを選択できる「カフェテリアプラン」への移行が進んでいます。稲垣さんによれば、これは30年前に日本に導入され、現在では従業員数5,000人以上の企業の約48%が採用しています。

育児支援や介護支援、自己啓発、健康管理など、多岐にわたるメニューが用意されたプランの中から、従業員が付与されたポイントを使って、自身のライフステージやニーズに応じたサービスを選択できます。

具体的な成功事例としては、化粧品メーカーのオルビス株式会社の取り組みが紹介されました。同社では、株式会社HQが提供する「AIで社員一人ひとりに最適な支援を届けるテクノロジー」を活用した、新しいカフェテリアプランを導入し、以下のような成果を上げています。

経営者視点と従業員視点の両立

稲垣さんと西原は、それぞれ福利厚生制度の設計において重要なのは、「経営視点と従業員視点の適切なバランス」だと語ります。経営側と従業員側ではそれぞれ福利厚生に求めているベネフィットが異なることがあるので、従業員側にはライフスタイルやキャリアプランにあわせて柔軟に活用できるようにしつつ、経営側が重視する観点と、従業員が求める柔軟性をすり合わせることで、組織の成長と個人のウェルビーイング向上の両方が実現可能になります。

リーダー・マネージャーが担うべき役割

組織文化の醸成において、リーダー・マネージャーといった管理職は重要な役割を担っており、その中でも「体現者として機能すること」が大切だと稲垣さんはいいます。管理職自身が福利厚生制度を積極的に活用し、仕事とプライベートの充実を図ることで、メンバーの働き方にも自然と良い影響を与え、組織全体が徐々に引き上げられていく効果が期待できます。

このような模範としての影響力は、従業員の行動変容にも繋がります。管理職が福利厚生制度をうまく活用している姿を見ることで、他のメンバーも「私もあの制度を使ってみよう」というアクションを起こしやすくなると西原も続けました。

福利厚生制度の新時代へ向けて

本イベントでは、現代の福利厚生制度のあり方について活発な議論を行うことができました。人的資本経営の手段としての制度、従業員体験の質の向上、そして組織文化との密接な関係など、多角的な視点から福利厚生制度について考える機会となりました。