アビームコンサルティングに「サービスデザイン」のプロセスを体験する研修プログラムを提供

アビームコンサルティング株式会社

Outline

サービスデザインの実践を通じて、デザイン・ケイパビリティを習得

アジア発のグローバルコンサルティングファームとして知られ、さまざまな企業に対し総合的なコンサルティング支援を行っているアビームコンサルティング株式会社(以下、アビーム)。同社は2023年に、デザインとアーキテクチャに関する専門的な知見のもと、企業変革に向けた戦略設計を支援するセクター「design X architect」を立ち上げました。

インフォバーンは、その「design X architect」からご相談を受け、「サービスデザイン実践プログラム」を設計・提供しました。これは、インサイト探索からプロトタイプまで、サービスデザインの一連のプロセスを実践的に体験することで、デザイン・ケイパビリティの習得・向上を図るものです。

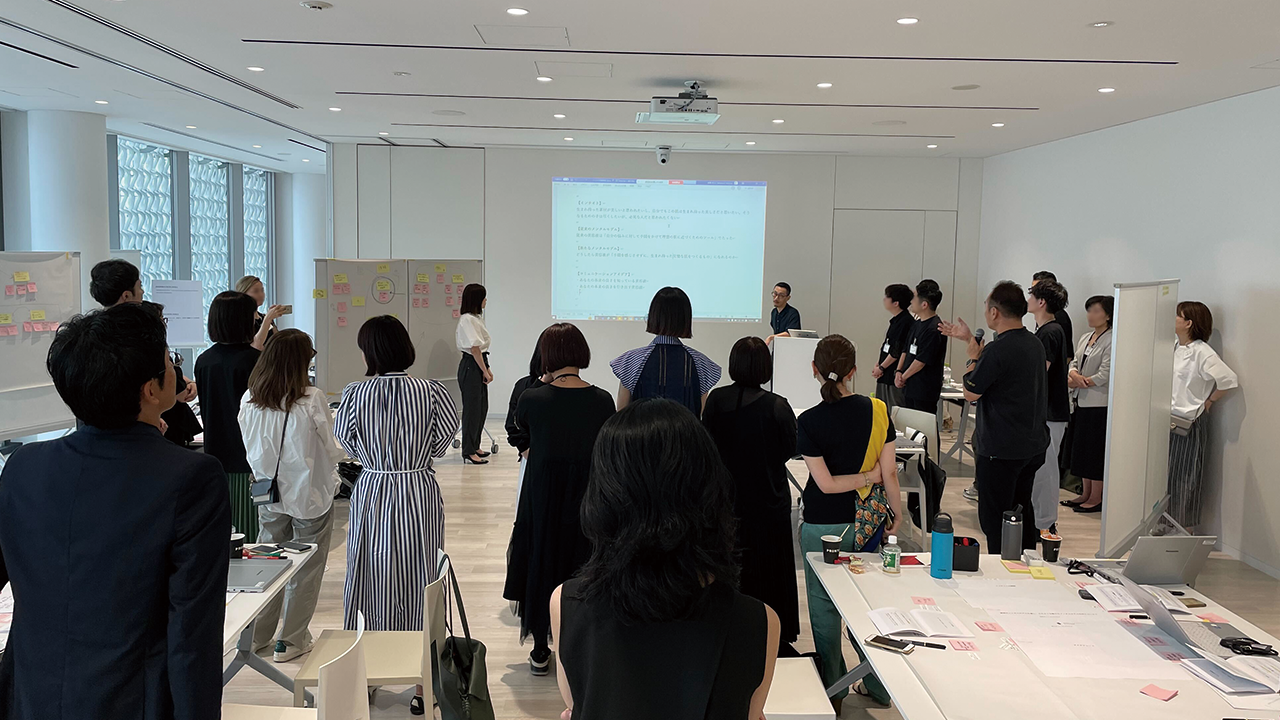

サービスデザインを体系的に理解できるよう構成し、特に「課題探索」に注力してプログラムを設計。7日間にわたる講義とワークショップを通じて、「design X architect」のメンバー9名に、デザイン的な発想による課題解決/課題解決方法を体験いただきました。

クライアント

アビームコンサルティング株式会社

期間

2024年1月〜3月

担当領域

研修プログラム設計

ワークショップ運営

Program

課題の「明確化」ではなく、「探索」から始まるプログラム設計

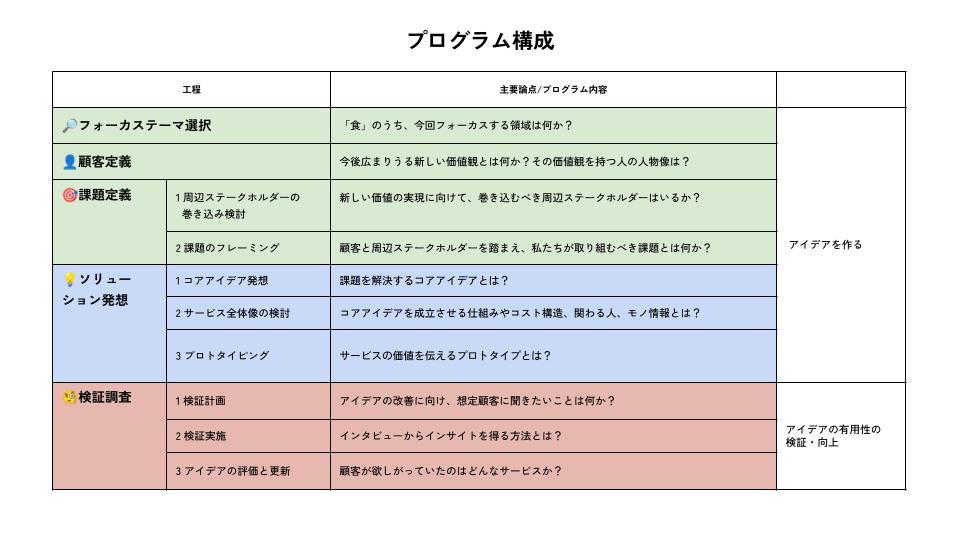

本プログラムは、「食」を題材として、新たな課題を定義づける「課題探索」、その課題に対する新たなサービスを構想する「解決発想」、そこで出たアイデアをインタビューなどを通じてブラッシュアップする「検証調査」、という大きく3つのフェーズで構成。これは実際のサービスデザインのプロセスに則ったものです。

具体的には、3グループに分かれ、下記のステップで進めました。

特に注力した初期の顧客定義~課題定義においては、複数の「トライブレポート(特定の志向を持った先駆的な生活者像をまとめたレポート)」を用意。いわゆる「ロジカルシンキング」を駆使した課題解決を得意とするアビームのメンバーに対し、トライブレポートをもとに、バックキャスティング的に課題を探索、定義するプロセスを踏むことで、答えのないなかで探求する「デザイン的なアプローチ」を体感できるように設計しました。

Workshop

フェーズ1:課題自体の探索

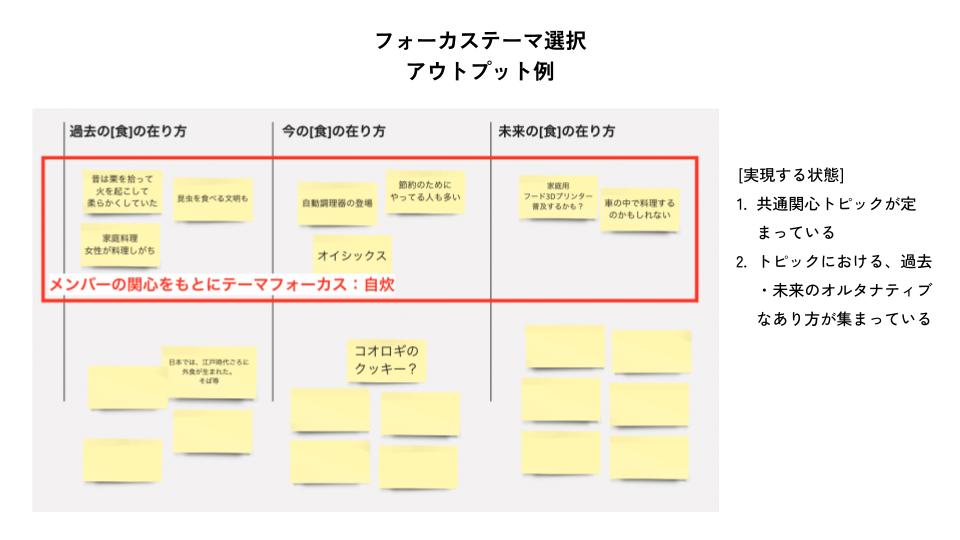

課題探索のフェーズでは、まずグループ内で「タイムマシンリサーチ」をしながらフォーカスするテーマを決め、顧客像を定義していきました。

「食」といっても、調理、農業、外食など、幅広いテーマが考えられます。今回、選択にあたって用いた「タイムマシンリサーチ」とは、デザイナーのテニー・ピニェイロによるリサーチメソッドで、特定のテーマに対する過去と現在のあり方、そして未来に起こりうるあり方を調査するものです。これにより、メンバー共通の関心トピックを見つけ出します。

続いて、用意した「トライブレポート」(SEEDER社提供)をもとに、新サービスのユーザー像を定義していきました。ここでの「トライブ」とは、先進的なライフスタイルを持つ生活者のこと。トライブに対する定性調査結果を分析し、近未来の生活者動向としてまとめたレポートを読み込むことで、これから普及する価値観のヒントを得られます。ただし、トライブ自体はターゲットではなく、あくまで未来のサービスを発想する種として参照する必要があります。

各グループには、トライブレポートを分析したうえで、シートにトライブの「価値観」「ライフスタイル・行動」「義憤」「実現したいこと」を記入してもらい、顧客像を定義してもらいました。

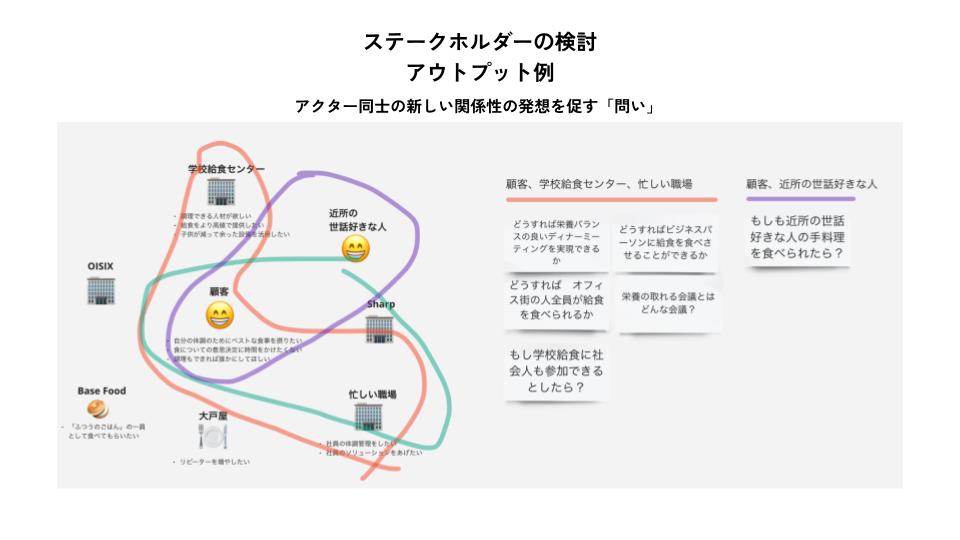

ここから、すぐにソリューションを考えずに、ユーザー周辺のステークホルダーにも焦点を当て、誰を巻き込めるかを考えるステップを踏むことで、ユーザーの望みを実現する方向性を探りながら、社会にとって望ましい状況を生み出すための「問い」を立てます。これは提案するソリューションの「持続可能性」を高めるために重要なだけでなく、関係性を紐解くことで「思いがけない問い」を見つけ出すことにもつながります。

フェーズ2:解決策の発想

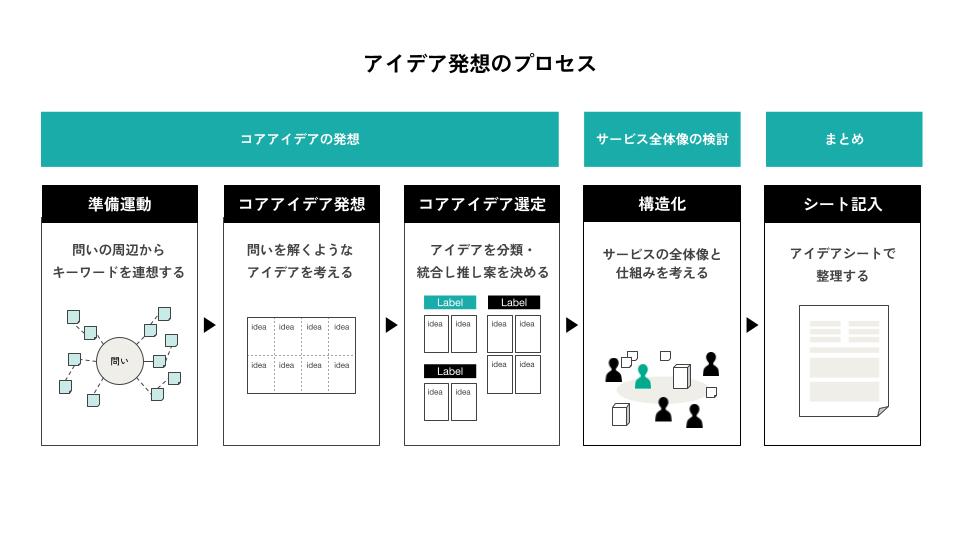

次のフェーズで、いよいよ具体的なソリューション・アイデアを発想していきます。このフェーズでは、まず「コアアイデアの発想」「サービス全体像の検討」「アイデアシートへの整理」というプロセスを踏みました。

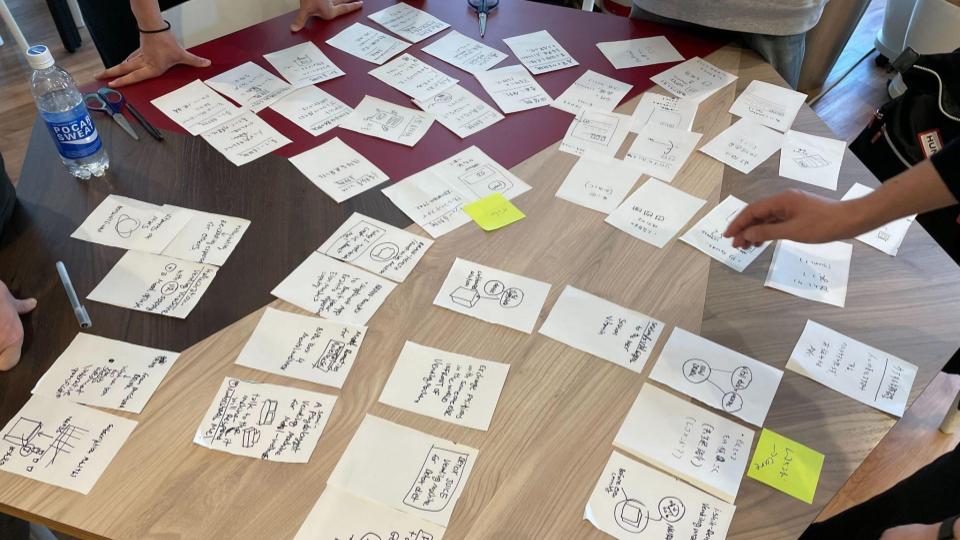

「コアアイデアの発想」において重要なのは、質の高いアイデアを出すのではなく、とにかく短時間で量を出すこと。今回は、「Crazy 8’s」と呼ばれる高速スケッチの手法を用いて、参加者それぞれが紙に大量のアイデアを書き出したうえで、グループ内で議論しながらグルーピング化し、1つのコアアイデアを選定しました。

そこから、ビジネスとしての妥当性、不利益を被るステークホルダーの有無、領域を超えた展開の可否など、多角的に分析するため、サービスの全体像をとらえた検討に入ります。こうしてサービスを成立させる仕組み/構造まで考慮したうえで、ブラッシュアップしたアイデアをまとめました。

続いて、「プロトタイピング」を行い、アイデアを具体的なモノとしてアウトプットします。プロトタイピングとは、プロトタイプ(試作品)をつくり、実際の製品・サービスを開発する前に検証する作業ですが、アイデアを批判的に検討し、発展させるためのプロセスにもなります。

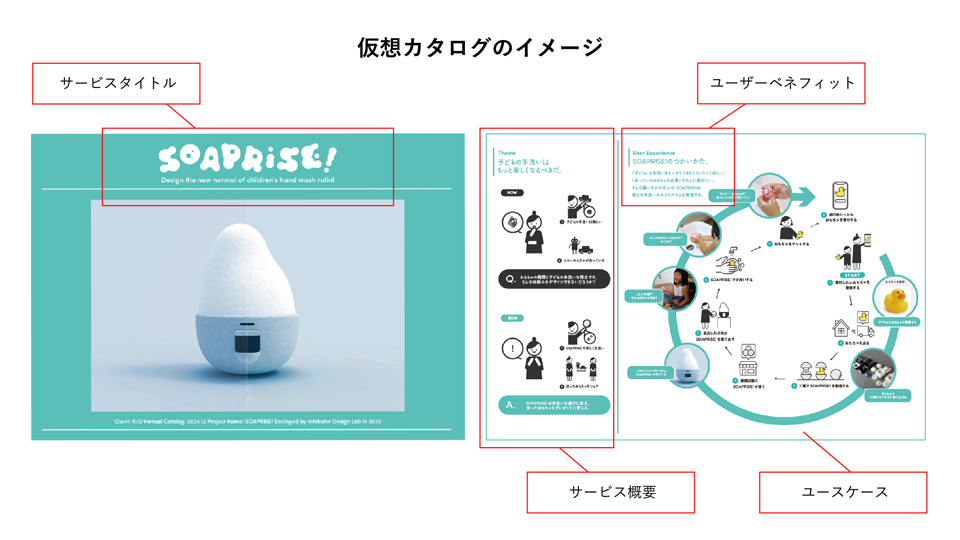

今回、作成したのは「仮想カタログ」。まずステークホルダーの中から、特に検証したい人をインタビュイーとして選定。カタログに掲載すべき情報をいったん個人で考えたのち、チーム内ですり合わせ、1枚のカタログとしてまとめました。

フェーズ3:検証調査

最後のフェーズが検証調査です。まず行ったのが、「価値検証インタビュー」。ここまでに考えたアイデアの有用性を確かめるために、さまざまな質問を行いながら、現状評価と改善のヒントを得ていきます。今回のプログラムでは、質問表の作成から、インタビュイーの選定・アポイント取り、インタビューおよび書き起こしまで、実際に実施してもらいました。

次に、そうして得られたインタビュー結果をもとに、今回は主にKA法(定性的なデータからカードの作成、グルーピングを行い、価値構造マップをつくり上げる質的分析手法)を用いて、インサイトの探索・導出の作業を実施。それを踏まえて構想してきたソリューション・アイデアとのギャップを検証し、あらためてカタログをアップデートしました。

最後に、各チームでアイデア発表。ただ最終的なアイデアを伝え合うだけでなく、検証を通じてアップデートしたポイントも共有し、互いにフィードバックを行うことで、プログラムを通して得られた気づきを確認し合いました。

Outcome

今後は「デザイン」のアプローチを用いた共同サービス提供も

7日間にわたる「サービスデザイン実践プログラム」を通じて、参加者から「『サービスデザイン』のプロセスを介して、個別に学んできたマーケティング理論や組織論などが有機的につながる感覚を持てた」「コンサルタントとして普段の業務ではあまり使わない部分の頭を使うことが、新鮮で刺激的だった」「ゼロからアイデアを積み上げ、具体的な形にしていくことを体感できた」といった声をいただきました。

アビームとインフォバーンは共同で、2024年11月よりデジタルを活用した新規事業創出・事業変革を支援するサービスの提供も開始しております。

▼共同サービスの詳細は下記をご参照ください。https://www.infobahn.co.jp/news/17835

今後、両社の持つノウハウやアセットを相乗させ、企業価値向上につながる新規事業創出および事業変革を強力に推進していきます。

Voice

本プロジェクト、および共同サービス提供について、アビーム「design X architect」セクターの下田友嗣様、辻祥史様にお話をうかがっております。ぜひ下記のインタビュー記事もご覧ください。

Member

プロジェクトリード|山岸 智子

プログラムデザイン・講師|山岸 智子、辻村 和正、平岡 さつき、阿部 俊介、川原 光生

プロデュース|木継 則幸